하관下棺

이제, 다시는 그 무엇으로도 피어나지 마세요.

지금 어머니를 심는 중.....

<시집 적막 소리> 중에서

책에서 이 시를 처음 접했을 때 '지금 어머니를 심는 중'이라는 글귀가 한참동안 머릿속을 떠나지 않았다. 이번 글은 어떻게 써 내려가야 할까 생각하다가 다시 책을 펴고 이 시를 읽었다. 그러다 '하관下棺'이란 이 시의 전문全文을 읽고 싶어 찾았는데 그랬는데 진짜 이 길이가 끝이었다. 설마 해서 다시 몇 개를 찾아보았지만 진짜 1행으로 끝낸 짧고 강렬한 전달이었다.

사실 처음 시를 접했을 땐 긴 시의 일부분을 떼어 온 거라고 암묵적으로 생각하고 있었다. 그러다 단지 2줄이라는 확인 후에 다시 접하게 된 시에서 주체할 수 없는 애잔함이 느껴졌다. 그리고 계속 그 두 문장을 바라볼 때마다 그 긴 여운을 간직한 어휘들로 코끝이 시큰해지는 가슴을 억누를 수가 없다.

대부분 사람들의 가슴속에 '어머니'란 존재는 어릴 적 '우리 엄마'에서 나이가 들어갈수록 애잔하고 뭉클해지는 '지속가능 변동' 단어임에 틀림없다. 우리는 보통 멀리 떠나간 이에게 좋은 곳에서 좋은 모습으로 태어나기를 기원한다. 하지만 작가는 어떤 모습으로도 다시는 태어나지 말라고 기원하니 그 바람이 더 애달프다.

이 시를 쓰신 문인수 작가님이 1945년 생임을 감안한다면 그 어머님이 살아오신 개인적으로나 시대적인 굴곡진 인생을 감히 짐작해 볼 수 있다. 일제강점기, 한국전쟁 그리고 작가가 언급한 어머니의 고되었던 긴 시집 살이, 그리고 그 끝에 시모님의 치매 수발 그리고 보릿고개 시절 자녀들의 양육까지 좁은 어깨에 짊어진 삶의 무게는 너무나 벅차고 무거웠을 것이다.

작가는 '하관' 이 시의 두 번째 줄 '어머니를 심는 중'을 먼저 써 두고 앞줄을 추가했다고 한다. 앞 문장 '이제, 그 무엇으로도 피어나지 마세요'라는 글에서는 고생만 하며 살다 가신 어머니가 다음 생에서는

무엇으로도 피어나지 않길

어떤 인연으로도 맺어지지 않길

그 삶 속에서는 편안하길

바라는 어머니에 대한 연민憐憫이 고스란히 배어난다.

사실 작가는 마지막 묻는다는 표현 대신 '심는다'는 언어를 선택했다. '묻는다' 속에는 종결의 의미를 내포한 반면 '심는다'는 다시 태어나길 기대하는 느낌이 들긴 한다.

그렇지만 시인의 의도가 무엇이든 '하관下棺'이란 시의 단단하고 짧은 전달이 주는 감동을 해부하고 해석하는 우愚를 절대로 범하고 싶지 않다. 고등학교 문학시간에 작품을 작품 자체의 감상이 아닌 수술하듯 해부해버린 바람에 지금도 그 당시 불후의 작품들은 문학으로 다가오지 않고 하나의 '해석품'으로 느껴지기 때문이다. 가슴이 전하는 느낌을 오롯이 간직한 애잔한 시로 남겨두고 싶다.

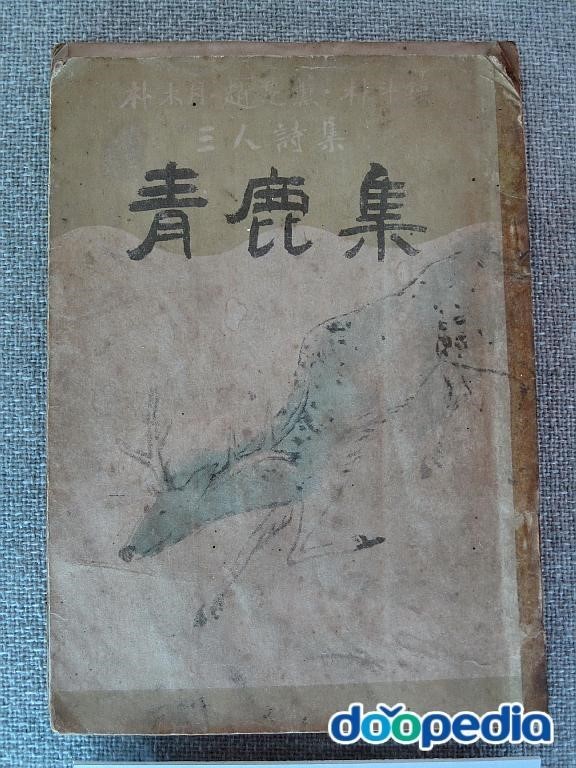

그 언젠가 청록파靑鹿派 시인으로 외웠던 박목월 선생님의 '하관下棺'을 소개하는 것으로 글을 마무리 짓고자 한다.

하관下棺

관(棺)이 내렸다.

깊은 가슴 안에 밧줄로 달아 내리듯.

주여

용납하옵소서.

머리맡에 성경을 얹어 주고

나는 옷자락에 흙을 받아

좌르르 하직下直했다.

그 후로

그를 꿈에서 만났다.

턱이 긴 얼굴이 나를 돌아보고

형님!

불렀다.

오오냐. 나는 전신全身으로 대답했다.

그래도 그는 못 들었으리라.

이제

네 음성을

나만 듣는 여기는 눈과 비가 오는 세상.

너는

어디로 갔느냐.

그 어질고 안쓰럽고 다정한 눈짓을 하고

형님!

부르는 목소리는 들리는데

내 목소리는 미치지 못하는

다만 여기는

열매가 떨어지면

툭 하는 소리가 들리는 세상

시집 <난蘭(1959), 박목월>

'언어의 온도' 카테고리의 다른 글

| 언어의 온도02.글-128 눈물은 눈에만 있는 게 아니다 (0) | 2020.10.16 |

|---|---|

| 언어의 온도02.글-125 사람을 살찌우는 일 (2) | 2020.10.08 |

| 언어의 온도02.글-117 누군가에겐 전부인 사람 (8) | 2020.09.08 |

| 언어의 온도02.글-115 긁다, 글, 그리움 (0) | 2020.09.03 |

| 언어의 온도01.말-108 애지욕기생 (0) | 2020.09.01 |